高清浄度エリアでの年間を通じた防虫計画 ―季節ごとに気を付けなければならない虫―

2025.02.21

当社では、高清浄度エリアについての昆虫モニタリングを長年行っています。そうしていると、モ

ニタリングを続けていくうちに現場ごとの「もうすぐこの問題が起こりそうだな」「この季節には

この場所で虫が出やすいから」など、季節ごとの傾向が見えてきます。これらをもとに、季節ごと

に気を付けるべき虫の種類や課題をまとめてみました。

1 ~ 2月

1年を通じて、一番虫の問題が少ない時期です。そのため、この期間に年間の防虫対策を立て、設

備の強化等をすることをお勧めします。

3 ~ 4月

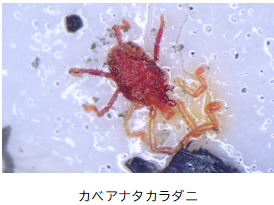

真っ先に問題になるのが、カベアナタカラダニの外部侵入です。

カベアナタカラダニは、3~7月の時期だけに出現する、全身が赤いダニの仲間です。駐車場やベラ

ンダなど、日当たりのよいコンクリート上で見られるこのダニは、せわしなく動き回るため屋内に

侵入し易く、また、その赤い体から、混入した際に非常に目立つ生き物です。扉や窓の微細な隙間

からも侵入できてしまうため、発生が始まる前に建物のバリア性を強化しましょう。

5 ~ 7月

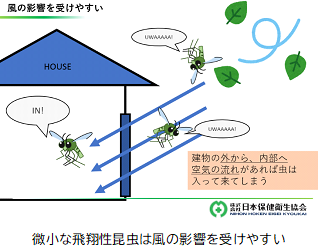

暖かくなり、色々な昆虫が増える時期です。各種飛翔性昆虫の侵入が問題になります。建物のバリ

ア性を確かめる他に、空調の調整によりに建物内に外気が吹きこまないように気をつけなければな

りません(ユスリカなどの細かな昆虫の侵入を防ぐため)。

また、ゴキブリなども活発に活動する時期ですので侵入・定着に注意が必要です。

8 月

1年のうちでも一番暑い時期になると、飛翔性昆虫の捕獲はやや減少する傾向にあります。6,7月に

比べると虫の問題は減る傾向にありますが、夏場は常に虫の問題が起こりやすい時期ですので突発的

な問題に対応できるようにしておきましょう。近年は、猛暑の時期が長くなっているためか、虫の出

方も予測とずれる事が多くあります。

9 ~ 11月

暑さがひと段落すると、飛翔性昆虫がまた増える傾向にあります。初夏ほど多くは無いですが、継続

して侵入対策を進めなければなりません。

また、当社が管理する高清浄度エリアでは、秋から冬にかけてチャタテムシ類が発生し問題になる事

が多くあります。おそらく、空調と外気の温度差による結露によるカビの発生が原因になっているの

でしょう。部屋内部にカビが無くても、外壁と内壁の間の空間でカビが発生し、チャタテムシ類が繁

殖している場合があります。カビの発生自体を抑制する事も大事ですが、小さな隙間から室内に侵入

するので、コーキング処理などの隙間埋めも重要になります。

12 月

飛翔性昆虫の侵入もほぼ無くなり、虫の問題が落ち着いてくる頃です。1年の総括を行い、今年あった

問題が来年も再発する可能性があるのか、再発させないためには何が必要かを吟味する時期でしょう。

これらは、あくまで私の経験則によるものです。もちろん、建物の立地や製造品目、運用の仕方などで、

虫の出方は大きく変わってきます。

例えばの話ですが、ある工場では、毎年5月に昆虫の侵入が非常に多くなってしまっていました。調べ

てみると、毎年5月に機材のメンテナンスを行っていることがわかりました。メンテナンスのために製

造エリアを解放してしまい、虫の侵入を許してしまっていたのです。このような場合は、メンテナンス

時の昆虫が侵入しないような運用方法や、メンテナンス後のクリーンアップが重要になりますので、そ

れを最初から防虫計画に組み込んでおく必要があります。

建物の防虫計画は、それぞれの建物に合わせて立てる必要があり、その根拠として、蓄積されたモニタ

リングの結果が大切になってくるのです。

ペストコントロールグループリーダー

カテゴリー:衛生環境管理サービス